日ごとに日本版IRの実現に向けて加速する2019年。Inside Asian Gamingは国会議員をはじめ、候補となる土地や有望なオペレーターから何を期待すべきかを詳しく考察する。

長く足踏みを続けてきた日本版IR構想が、昨年7月のIR整備法成立を機に、開業への本格的なスタートを切った。

「東京でカジノを開設できれば経済効果は大きい」と、当時の石原慎太郎東京都知事が意欲を示したのは、ちょうど20年前、1999年のこと。2001年までには「お台場カジノ」構想を打ち出した。

2002年には政権与党の自由民主党が「カジノと国際観光産業を考える議員連盟」を立ち上げて続いたが、そこからが苦難の道のりだった。

政治問題が持ち上がるたびに、カジノ構想は後回しに。2009年には自由民主党が政権を失い、2011年の東日本大震災でも議論は中断した。2013年から着手された「IR(統合型リゾート)推進法案」も、衆議院の解散に伴って一時は廃案になったこともあった。

もう前を向くだけ。後戻りはない

もう前を向くだけ。後戻りはない

紆余曲折を経て2016年12月にIR推進法が成立し、そこからも予想以上の時間をかけて、2018年7月20日、ついにIR整備法が成立、施行された。ここまで来れば、もう法的な面で日本版IRの実現が後戻りすることはない。

かれこれ30年、世界のカジノを旅する私も、当初は日本の魅力を盛り込んだ新しいカジノの実現に大きな期待を寄せていた。しかし、遅々として進まないIR法案の制定に、正直言って一時は、「日本にできなくても、海外で遊べばいいや」と思ったほど。

超スローペースにも関わらず、我慢を重ね、粘り強く地方自治体へのPRを続け、メディアとのいい関係を築いてきた、多くの海外IR事業者には敬意を表したい。

まだ〝ボール〟は国にある

2019年は早々から、IR誘致に動きがあった。

2025年大阪万博の決定も後押しになり、誘致レースで大きなリードを奪っているのが「大阪」。その松井一郎・府知事を、海外IR事業者のト ップが次々に表敬訪問したのだ。

MGMリゾーツ・インターナショナルのジム・ムーレン会長兼CEOに、ウイン・リゾーツのマット・マドックスCEO、そしてメルコ・リゾーツ&エンターテインメントのローレンス・ホーCEOも続いた。

MGMからは「大阪ファースト」宣言が飛び出したほど。何やら、国内3カ所までと上限があるIR施設の一つは〝大阪で決まり〟といったムードだが、国(国土交通大臣)はまだ日本版IRについての基本方針を公表していない。

MGMからは「大阪ファースト」宣言が飛び出したほど。何やら、国内3カ所までと上限があるIR施設の一つは〝大阪で決まり〟といったムードだが、国(国土交通大臣)はまだ日本版IRについての基本方針を公表していない。

地方自治体の誘致状況をリサーチしながら、まずはIR整備法に係る細かい政令を定めることが先。例えば、国際会議場施設やエンターテインメント施設の基準を定めたり、新設ホテルのクオリティを高めるための指針を示したりと多岐にわたる。ゲーミング区域の床面積の上限や、マネーロンダリング対策として現金取引報告(CTR)の対象となる金額など、具体的な数字も政令のなかに細かく盛り込まれる。

この政令は3月末をメドに策定中で、遅くとも4月下旬には公布される予定。続いて7月には、日本版IRの健全性を維持するために最も重要な「カジノ管理委員会」(次章で詳報)が設置される。

国土交通大臣からの基本方針が公表されるのは、そのあとだ。つまり、今年の後半までは〝ボール〟は国側にある。それまでIR誘致を目指す自治体やIR事業者は、それぞれのプランを十分に練っていく段階。ち ょうど、野球のホームランバッターがベンチでウォーミングアップをしているシーンが目に浮かぶ。国土交通大臣=エースピッチャーが投げてくるどんなボールでも、ジャストミートする態勢を整えるフェーズがまさに今である。

7月に設置「カジノ管理委員会」とは何か

日本版IRの実現に向け、安倍首相は早くから「カジノに関しては世界最高水準の規制を導入し、国民の幅広い理解が得られるようクリーンなカジノを実現する」と表明してきた。

そこで、カジノに関連する各種調査等を担い、監督権限を持つ「カジノ管理委員会」が設置されることになったのだ。

この委員会は7月1日に発足予定。内閣府の外局として置かれ、いわゆる三条委員会として独立した強い権限を持つ。法律に基づく三条委員会の例としては公正取引委員会、国家公安委員会、原子力規制委員会などがあり、この顔ぶれを見ればカジノ管理委員会の持つ監督権限の強さが伝わってくる。

参考にする海外のカジノ規制当局としては、ラスベガスがある米国・ネバダ州のゲーミング・コントロール・ボード及びゲーミング委員会や、シンガポールのカジノ規制機構などが挙げられる。それらの組織構成にならい、免許審査・付与に係る監督部局や、背面調査を行う調査部局などが置かれる。また、ギャンブル依存症対策や、マネーロンダリング対策を専門的に扱う部署も設置される予定だ。

政府は平成31年度予算案のなかで、「カジノ管理委員会の設置等」として、新たに29億円を計上している。定員はこれまでの要求通りで、国会同意が必要な委員長1名と委員4名からなる計5名の委員会と、事務局を運営する95名。ちなみに、国会同意人事の対象となるのは、日本銀行総裁や会計検査院検査官、公正取引委員会委員長など、重要なポストばかりだ。

清廉潔白

大きな夢と可能性を有する日本版IRの初代カジノ管理委員会委員長として、どんなキーマンが選ばれるかは特に注目されるところ。IRに係るすべての人と企業に厳格な背面調査を行い、世界最高水準のカジノ規制を目指す機関のトップは、人並み以上にクリーンな人間でなければならないだろう。

日本には「清廉潔白」という素晴らしい言葉がある。これは、〝心が清くて私欲がなく、やましいところが全くない〟という意味を持つ。残念なことに近年の我が国の政治では、大臣が就任早々にスキャンダルや失言で辞任するケースが増えている。

よもや、日本版IRが最初からつまずいてしまわないよう、〝身体検査〟を完璧にクリアした、清廉潔白な逸材が委員長に任命され、IRを牽引してくれることを祈っている。

一気にギアが上がるとき

IR整備法に係る細かい政令が制定され、続いてカジノ管理委員会が稼働すれば、いよいよ、国(国土交通大臣)からIR制度の運営に向けた基本方針が公表される。言わば、エースピッチャーからの第1球だ。

先に、「IR誘致を目指す自治体やIR事業者は、どんなボールでもジャストミートする態勢を整えておくべき」と書いた。

すでに松井一郎府知事から「独自にIR事業者に対してプランの公募を行い、夏までにある程度の絞り込みをしたい」とのコメントが出ている大阪府・市の速いペースを思えば、ほかの自治体や事業者も、ゆっくりと球筋を見極めるような時間はないかもしれない。大阪には、2025年に行われる万国博覧会の前年にはIRを開業させたい事情があるものの、ほかの自治体もストライクゾーンを広めにイメージしておく必要はあるだろう。

となれば、大阪以外の区域の参入を目指す海外IR事業者が一気にギアを上げてくるときも近い。自治体に向け、各社のコンセプトやプランを示し、その地域企業とのコンソーシアムを形成する下準備を整える段階に来ていると言えよう。

これを受ける都道府県等の自治体も、地域住民の理解を深めながら、IR実施方針の策定準備を進めておくに越したことはない。

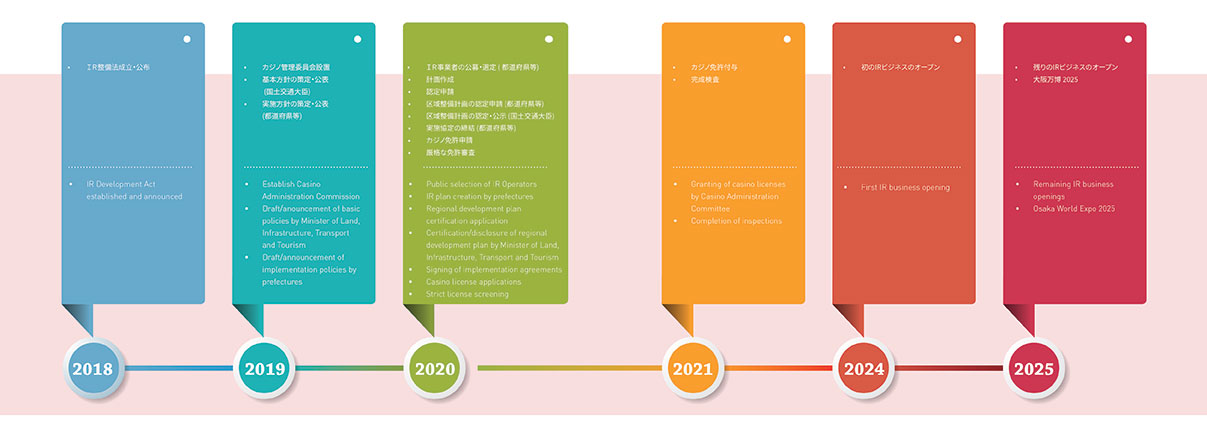

下記に、「日本版IR開業までの今後の流れ」としてタイムスケジュ ールを示したが、IR事業者と自治体の準備が進んでいればそれだけ、2019年後半の「国土交通大臣による基本方針の公表」から2020年前半の「都道府県等によるIR事業者の公募・選定」がスムーズに進み、以降の期間短縮にまでつながる可能性がある。

ここを通過すれば、各社が持ち寄ったアイディアをもとに、魅力あふれる日本版IRの計画作成からその実現に突き進むだけ。今こそ、法律制定に長く足踏みした分を取り戻すチャンスだ。自治体とIR事業者が強力なタッグを組み、スピード感を持って「区域整備計画」の作成につなげることに期待したい。